次女が生まれたことによる行政への手続きが一通り終わりました。

新型コロナウイルス感染症の影響で一部の手続きは時間がかかって焦る日々でしたが、生後1ヶ月健診に間に合って一安心です。

今回は、主に夫がやることになる手続きを紹介します。

手続きごとに紹介します。

数字の順に手続きしていくとスムーズに進められます。

① 出生届

生まれた赤ちゃんを戸籍に登録し、日本国籍を得る手続です。

出産の日を含めて14日以内に、役所に提出します。

14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日までです。

担当医師による出生証明をもとに手続きをするため、母子手帳と印鑑を持参します。

生まれた子の名前もしっかり決めておきましょう。

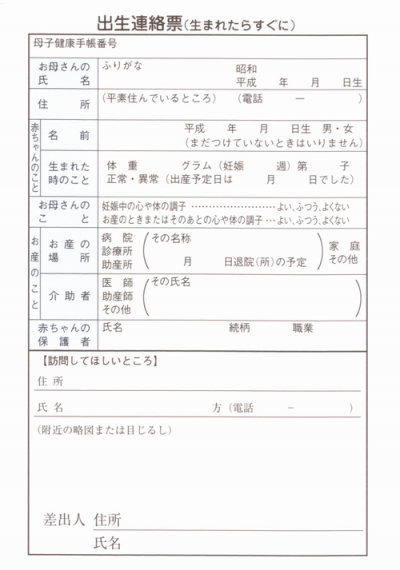

② 出生連絡票

母子手帳に綴じ込まれている小さめの紙です。

出生届の手続き後に、出生連絡票の窓口に案内され、そのまま手続きが進む場合が多いです。

そのため出生届と一体と考えて差し支えありません。

出生連絡票を提出することにより、保健師が母子訪問として後日自宅で基本的な注意事項を教えてくれます。

③ 児童手当て

中学校修了までの子を持つ親に対し、国から支給される育児補助です。

申請期限は出生後15日以内で、遅れると支給開始時期が遅くなります。

出生連絡票の提出後に、児童手当ての窓口に案内され、そのまま手続きが進む場合が多いです。

つまり出生届、出生連絡票、児童手当ては同じタイミングで手続きができます。

請求する人はその家族で最も所得が多い人になるので、共働きでは注意が必要です。

支給額は次の通りです。

3歳未満:一律15,000円/月

満3歳~小学生(第1子・第2子):10,000円/月 (第3子以降):15,000円/月

中学生:一律10,000円/月

所得制限以上:一律5,000円/月

④ 健康保険

行政手続きというタイトルですが、これに関しては会社で行う手続きです。

期限は一般的に出生後1ヶ月です。

理由は1ヶ月以内に準備できない場合、生後1ヶ月健診の費用が全額負担になってしまうためです。

(保険証が無い間にかかった医療費は遡って還付できる場合が多いですが、その場合には申請手続きの手間が増えます。)

夫婦共働きの場合、年収が多い方の健康保険組合に扶養で加入することになります。

手続きに必要な書類は各健康保険組合により異なるため、会社に確認するか、会社への家族変更届の中で提出を依頼されます。

一般的には出生届出済証明欄が記載された母子手帳、出生届のコピー、印鑑、届出人の健康保険証が必要です。

⑤ 乳児医療証

自治体が実施している医療費助成制度です。

保険証と同様に、生後1ヶ月健診までに手続きをします。

会社から送られてきた保険証を役所に持参して手続きします。

手続きは以上です。

「夫の行政手続き」としたのは、産後1ヶ月以内に役所(一部は会社)に出向いて行う手続きのためです。

産後の妻を動かしてはいけません。

そして基本的に妻が手続きする出産手当金や出産育児一時金は、あえて省いています。

あと妻の方が収入が多い夫婦では、児童手当てと健康保険の届出人を書き間違えないようにしましょう。

保証はしませんが、おそらく手続きは夫ができます。

羨ましいなー

↓ ブログランキング参加中です。記事が良ければ応援クリックお願いします。