男性育休義務化についての調査結果がニュースになっていて驚きました。

男性の育休取得率を向上させるための要点は、必ずしも育児休業給付金の所得代替率を上げることではないようです。

中小企業の7割が男性育休義務化に反対

冒頭に書いたニュースの見出しです。

なかなか衝撃的です。

ただし記事には結論だけが書かれていて、詳しいことは全く書かれていません。

針小棒大に取り上げているだけかもしれないので、一次情報も確認してみました。

日本商工会議所の報告書です。

https://www.jcci.or.jp/20200924-pressrelease.pdf

まとめると

- 中小企業(従業員数300人程度以下)約3000社による回答結果

- 男性育休取得義務化に「反対」「どちらかと言うと反対」の割合は70.9%

- 反対割合の高い業種は上から運輸業、建設業、介護・看護業で、人手不足感の強い業種

確かにニュース記事の通りになっています。

念の為、もう少し詳しく見てみます。

報告書の中身

約3000社全体の結果グラフ

義務化に「反対」が約2割、「どちらかと言うと反対」が約5割、合わせて約7割が反対という結果です。

選択肢に「どちらでもない」が加わると比率が大きく変わりそうな感じはしますが、賛成と反対の割合が逆転することはないでしょう。

これは困りました。

正確には、私は困っていません。

むしろ大企業で働いて長めの育休を取れて、自分は恵まれた環境にいる実感が湧いた部分もあります。

しかし男性育休取得者としては、とても残念です。

この結果によると、中小企業に入った時点で男性が育休を取得できる確率は大幅に低下する、ということになります。

業種別の回答結果も出ています。

反対の割合が多い順に

- 運輸業

- 建設業

- 介護・看護

- 製造業

- 卸売・小売業

- その他サービス業

- 情報通信・情報サービス業

- 宿泊・飲食業

- 金融・保険・不動産業

端的に表現すると、「慢性的に人手不足の中、育休で人が減ると困るから育休取得義務化に反対」という図式です。

男性の育休取得率は上がらない?

男性の育休取得が難しい理由が業務都合となると、政府が育休手当ての拡充(育児休業給付金の所得代替率アップ)を進めても育休取得率はそれほど上がらない可能性が高いです。

なぜかと言うと、(行政に対する)育休の手続きは会社が行うので、職場の承認なしには育休取得可否を決められないからです。

むしろ給与や福利厚生面で有利な大企業社員や公務員と、不利な中小企業社員との格差がますます進みそうです。

他方で政府としては有識者懇談会を開いたり、大臣直轄で経済財政諮問会議に挙げられるなど、育休義務化の方向で進んでいくようです。

企業規模による分断だけでなく、官民の分断も進みそうな感じがします。

付録:女性から見て男性育休取得義務化は必要なのか

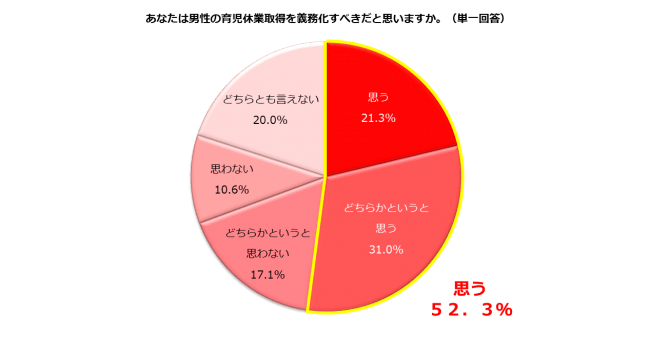

働く女性から見て、男性育休の取得義務化の必要性をアンケートした結果もありました。

気になる結果はこちら↓

約半数の女性は義務化に賛成という結果です。

中小企業のアンケート結果と合わせて概算すると

- 中小企業の7割は男性の育休取得に後ろ向き

- 就業者数に占める中小企業の従業員比率は7割

これらから就業者のうち5割は育休取得に後ろ向きな職場で働いている(0.7 x 0.7 = 0.49)。つまり残り5割は否定的な職場ではない。

そして

- 働く女性の5割は男性の育休取得を希望

から、確率的に男性の立場は以下のパターン分けとなります。

- 育休取得しやすい職場で、妻も育休取得を望んでいる(25%)→問題なし

- 育休取得しやすい職場で、妻は育休取得を望んでいない(25%)→問題なし

- 育休取得しにくい職場で、妻は育休取得を望んでいる(25%)→NG

- 育休取得しにくい職場で、妻は育休取得を望んでいない(25%)→問題なし

おや、75%は現状で問題なしとなってしまいました。

これはおそらく、数学マジックみたいなものです。

育休対象世代が1000万人(うち男性は500万人)とすると、そのうちのNGケース(25%)でも100万人以上の男性育休に影響するわけですから